研究 (Research)

最終更新日:

熱駆動ナノ磁性体を用いたマイクロ波スピンデバイス (Microwave spin devices utilizing heat-driven nano-magnet)

助教 後藤 穣(基礎工学研究科 物質創成専攻 物性物理工学領域) GOTO Minori(Graduate School of Engineering Science)

研究の概要

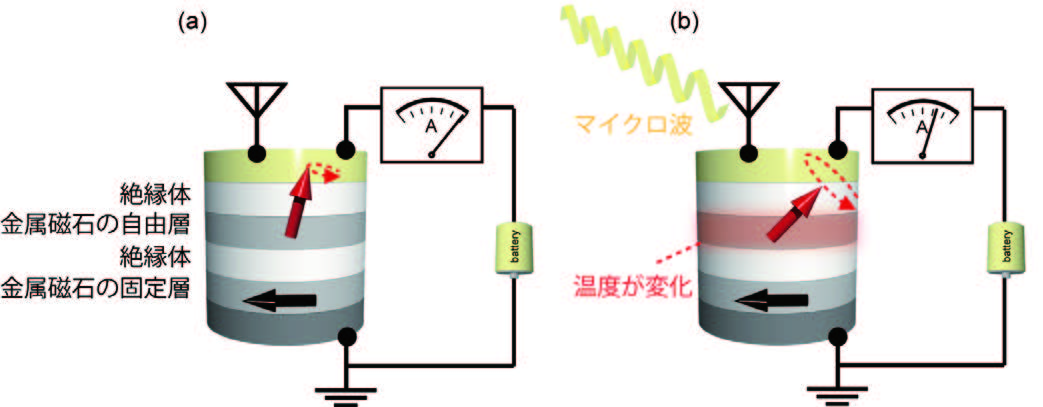

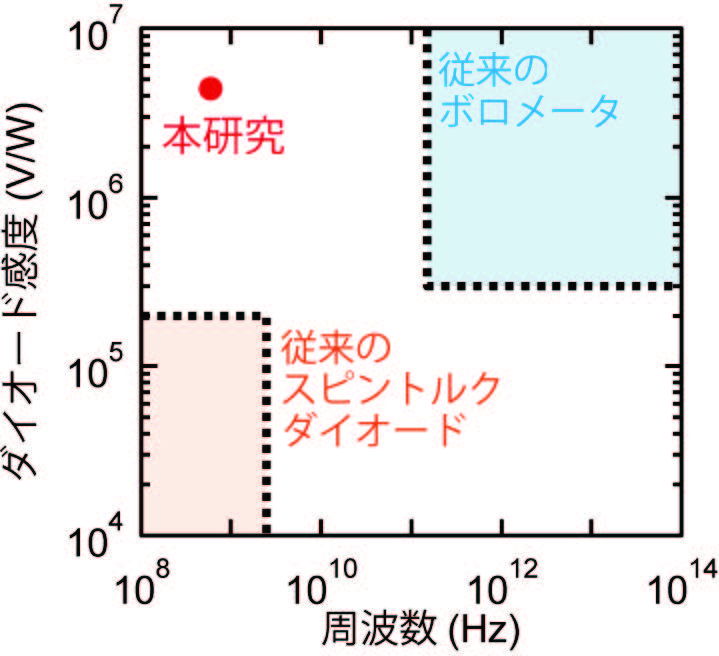

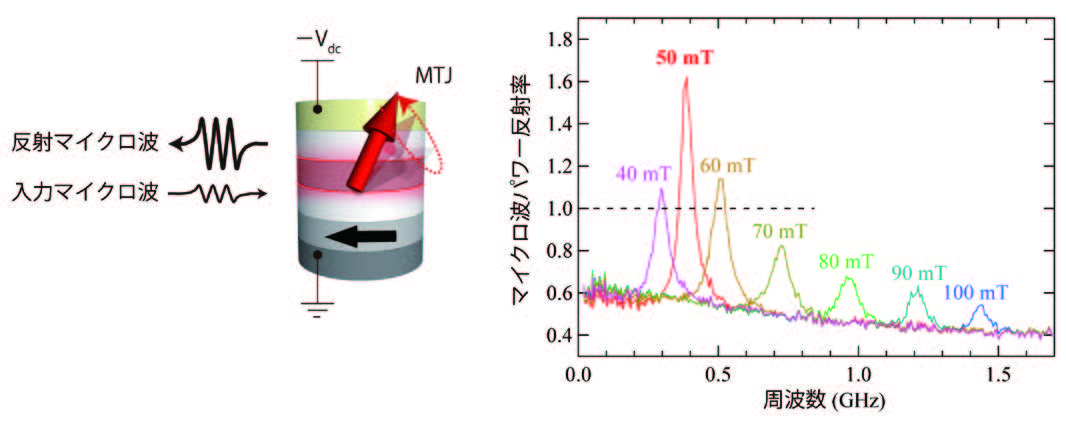

ナノ強磁性体中のスピンを熱で制御し、マイクロ波デバイスに応用する研究を進めています。強磁性体は通信で使われるマイクロ波周波数(ここでは主にギガヘルツ帯近傍)に共鳴周波数を持つため、その周波数の電気信号の高感度検出や高効率出力が可能と期待されています。この時に、強磁性体のスピン(磁極の向き)をどのような方法で共鳴させるかによって、検出感度や出力効率が決まります。本研究では、磁気トンネル接合と呼ばれるナノスケールの強磁性素子の熱に着目しました。この素子に電流を流すとジュール熱によって強磁性層の温度が上昇し、スピンの方向が変わります。我々は、熱によってスピンの方向が大きく、かつ高速に動くことを明らかにしました。この制御手法を利用することで、サブギガヘルツ周波数帯において、世界最高のマイクロ波検出感度(ダイオード感度)を達成することに成功しました [1]。他にも、熱でスピンを制御することで、磁性体にマイクロ波増幅効果があることを世界で初めて実験的に実証しました[2]。このマイクロ波増幅効果を2個の素子で実装することで、互いの素子がマイクロ波を増幅し合い、マイクロ波の発振素子となることも分かりました[3]。

研究の背景と結果

近年、IoTやAIの発達に伴い、また、新型コロナウイルス感染症の拡大によって、遠隔で様々なものとのつながりが重要視されています。これにより、情報通信素子の重要性が高まり、それらの高性能化が必要とされています。この情報の送受信を担うマイクロ波は、ダイオード素子を用いて検出されています。近年、磁石を使ったエレクトロニクスであるスピントロニクスという研究分野では、磁石を使ったダイオード素子(スピントルクダイオード)を2005年に我々のグループが発見し、2013年には半導体ダイオードを超えるダイオード感度の報告など注目を集めてきました。

スピントルクダイオードは高感度・小型・高速チューニング・低抵抗・周波数選択制などの特性を活かして、通信機器・ICタグなどの分野への応用が期待されてきました。一方、赤外線周波数領域では、半導体ダイオード素子やスピントルクダイオードよりもはるかに高いダイオード感度をもつボロメータが使われてきました。ボロメータとは、入射してきた電磁波を熱に変えて、その温度変化を直流電圧として出力する素子で、ダイオード素子と似た動作を示します。ボロメータは熱量計・赤外線撮像素子、天文学等における観測など、微弱な赤外線を観察するために用いられています。

ボロメータには、超伝導、グラフェン、半導体などを使ったものが知られており、室温で使うことのできる非冷却型ボロメータは100万 V/W前後であることが知られています。ところが、遠距離の通信で使われるサブギガヘルツ周波数領域ではボロメータは使われていません。また、スピントルクダイオードはサブギガヘルツ帯で動作しますが、ボロメータ程の高いダイオード感度をもつ素子は報告されていませんでした。

研究の意義と将来展望

これらの結果はまだ基礎研究段階ですが、新規マイクロ波デバイスとしての実現を期待しています。また、熱設計を改善することで熱スピン制御効率を増大できること[4]、また高速なジュール熱パルスを用いることでスピンの方向の反転が可能であることもわかってきました。これらの方法は、マイクロ波デバイスだけでなく、スピンを利用したメモリデバイスやAIハードウェアの制御手法としても利用できるのではないかと期待しています。

担当研究者

助教 後藤 穣(基礎工学研究科 物質創成専攻 物性物理工学領域)

キーワード

熱スピン制御/マイクロ波/ダイオード/磁気トンネル接合

応用分野

情報通信/IoT/AIハードウェア

参考URL

https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2021/20210126_1

https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2018/20181205_1