研究 (Research)

最終更新日:

精密重合反応を基盤とした新しいπスタック高分子の構築 (Construction of new π-stacked polymers based on precise polymerization reactions)

助教 神林 直哉(理学研究科 高分子科学専攻) KAMBAYASHI Naoya(Graduate School of Science)

研究の概要

高分子主鎖の芳香環(キノリン環)がらせん状に積層したπスタック型高分子の合成に成功した。土台となるポリ(キノリレン -2,3- メチレン)は、我々が独自に開発したリビング環化重合反応により調整する事が可能であり、πスタック構造の長さや末端構造を任意に変えることができる。また、側鎖のアミノ酸置換基の形状が非常に重要であり、πスタック構造の形成過程や安定性に大きな影響を与える。特にかさ高いシクヘキシルアラニン誘導体を有する場合、熱や極性溶媒に対しても高い安定性を示すことが明らかとなった。

研究の背景と結果

芳⾹環のπ – π相互作⽤を介して形成されるπスタック構造は、特徴的な光電⼦物性を示すことが知られており、近年開発が行われている有機電子材料の発展のため、その特性理解と機能設計が必要不可⽋である。一方で、芳香環の積層数を明確に定義した構造を構築することは難しく、その物性理解に関しては未だ未解明な部分が大きい。我々は、芳香環を共有結合で連結したπスタック高分子に注目し、それらの合成法の開発を行っている。

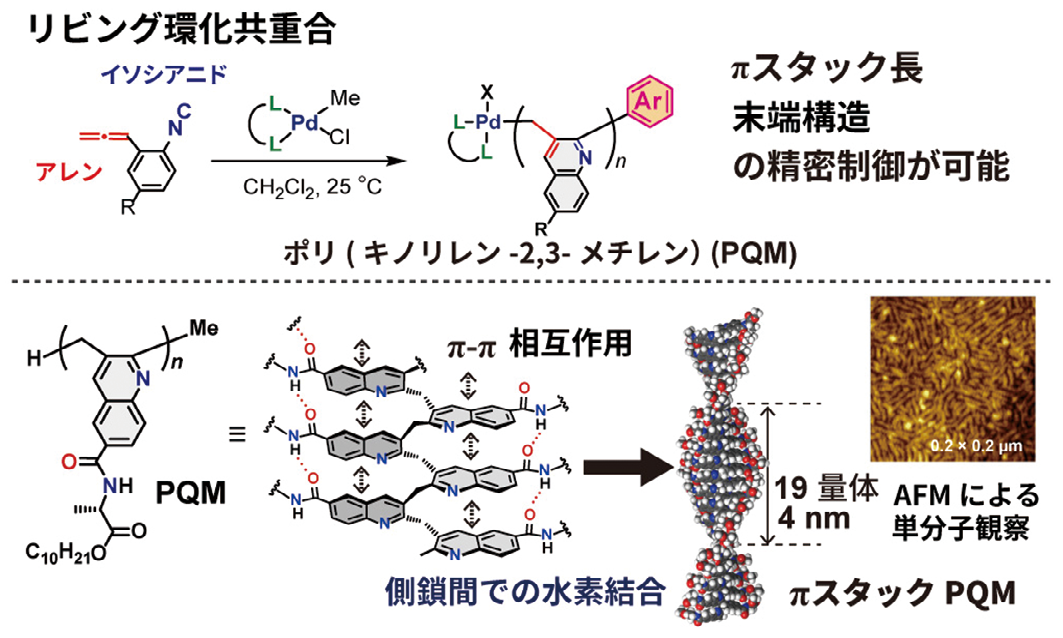

我々は、独自に開発した環化共重合反応により、分子量や末端構造が制御可能な主鎖にキノリレン -2,3- メチレン骨格を有する新しい高分子の合成に成功している(図1)。得られたポリ(キノリレン -2,3- メチレン)(PQM)は、キノリン環が柔軟なメチレン鎖によって架橋されており、2残基先のキノリン環どうしが近接できる構造を有している。そこで、側鎖にアラニン誘導体を有するモノマーを設計し、新しいπスタック高分子の構築を目指した。得られた高分子は、側鎖間の水素結合によりユニット間のπスタック構造が安定化され、主鎖のキノリン環がらせん状に成長した二次構造を構築することが明らかとなった。

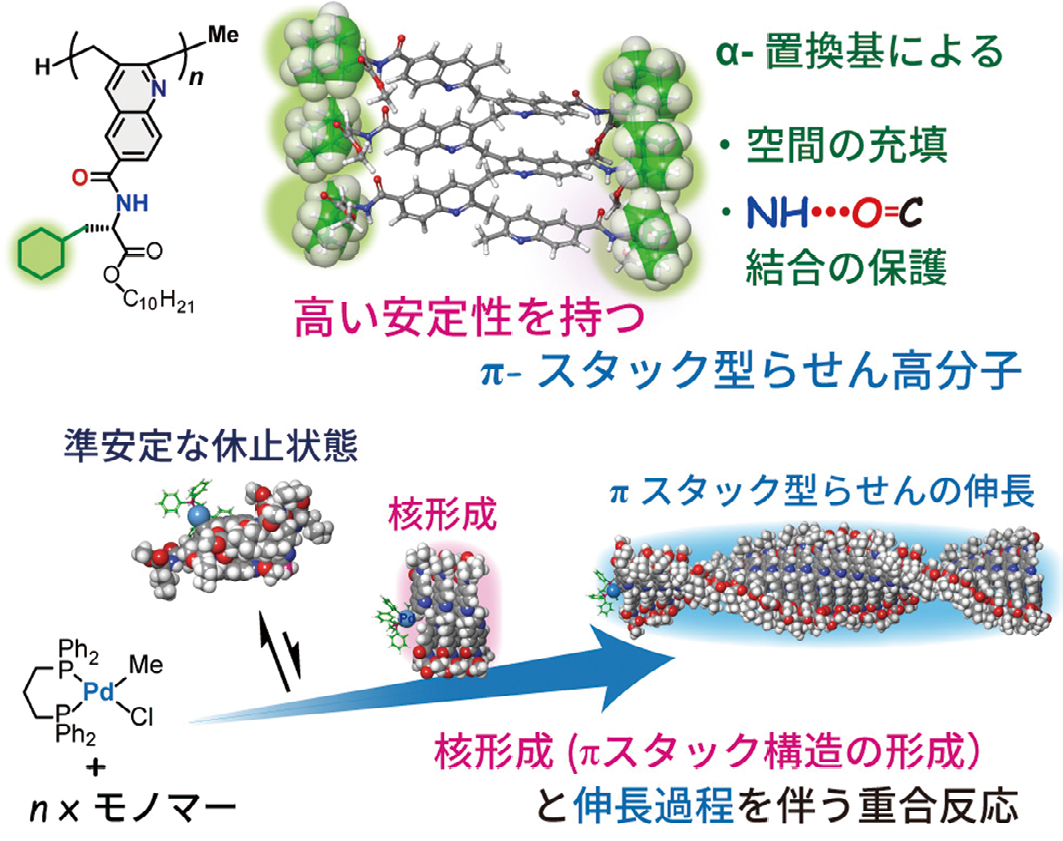

一方で、得られたπスタック高分子は熱や極性溶媒等により容易に構造が崩れるため、さらなる改善が必要であった。そこで、側鎖に様々なアミノ酸誘導体を持つ PQM を合成したところ、πスタック型らせん高分子の安定性はアミノ酸置換基の形状に大きく依存し、特に嵩高いシクロヘキシルアラニンの場合には、熱や極性溶媒に対して高い安定性を示した(図2)。更に、これらの安定性の違いは重合挙動にも影響を与えた。安定なπスタック構造を形成するシクロヘキシルアラニン、ロイシン誘導体を側鎖に持つ場合、重合初期に主鎖が絡まった準安定構造を形成し、その後不可逆な構造変化を経て、熱力学的に安定な核となるらせん状のπスタック構造へと変化し、重合の進行とともにらせん構造が伸長することを明らかにした。

一方、πスタック構造を安定に形成しないアラニン誘導体の場合、このような挙動は観測されかったことから、側鎖のアミノ酸置換基が熱力学的に最も安定な構造を決定していることが明らかになった。

合成

研究の意義と将来展望

πスタック高分子は共有結合を介して芳香環を積層させることができるため、π – π相互作用を介した物性理解や機能展開を行うためには大変魅力的な分子である。本研究で開発したπスタック高分子は、本来のπスタック構築法では実現が難しい、明確な長距離のπスタック構造の構築や、末端構造・側鎖構造を生かした分子デザインが可能である。そのため、我々のπスタック高分子合成を基盤として、πスタック構造を経由する物性理解やそれらの体系化を行うことで、未来社会を実現するための材料開発において、今までの概念にとらわれない新しい分⼦設計及び機能開拓が期待できる。

担当研究者

助教 神林 直哉(理学研究科 高分子科学専攻)

キーワード

π – πスタック/らせん高分子/リビング重合/アミノ酸/水素結合

応用分野

高分子材料/有機電子材料

参考URL

https://www.chemistry.or.jp/division-topics/2022/10/post-236.html