研究 (Research)

最終更新日:

先端質量分析学、ジオミクス (Advanced mass spectrometry, geomics)

豊田 岐聡・寺田 健太郎・大塚 洋一・横田 勝一郎・河井 洋輔・福田 航平・深瀬 浩一(放射線科学基盤機構)・古谷 浩志(コアファシリティ機構)・三宅 ゆみ(コアファシリティ機構)・芦田 昌明(基礎工学研究科)・上田 昌宏(生命機能研究科)・坂田 泰史(医学系研究科)・進藤 修一(人文学研究科)・高橋 慶吉(法学研究科)・豊嶋 厚史(放射線科学基盤機構)・松田 史生(情報科学研究科)・三好 恵真子(人間科学研究科)・許 衛東(経済学研究科)・新間 秀一(工学研究科)・野﨑 剛徳(歯学研究科)・坂口 愛沙(全学教育推進機構)・松岡 里実(生命機能研究科)など TOYODA Michisato, TERADA Kentaro, OTSUKA Yoichi, YOKOTA Shoichiro , KAWAI Yosuke, FUKUDA Kohei, FUKASE Koichi, FURUTANI Hiroshi, MIYAKE Yumi, etc

取組要旨

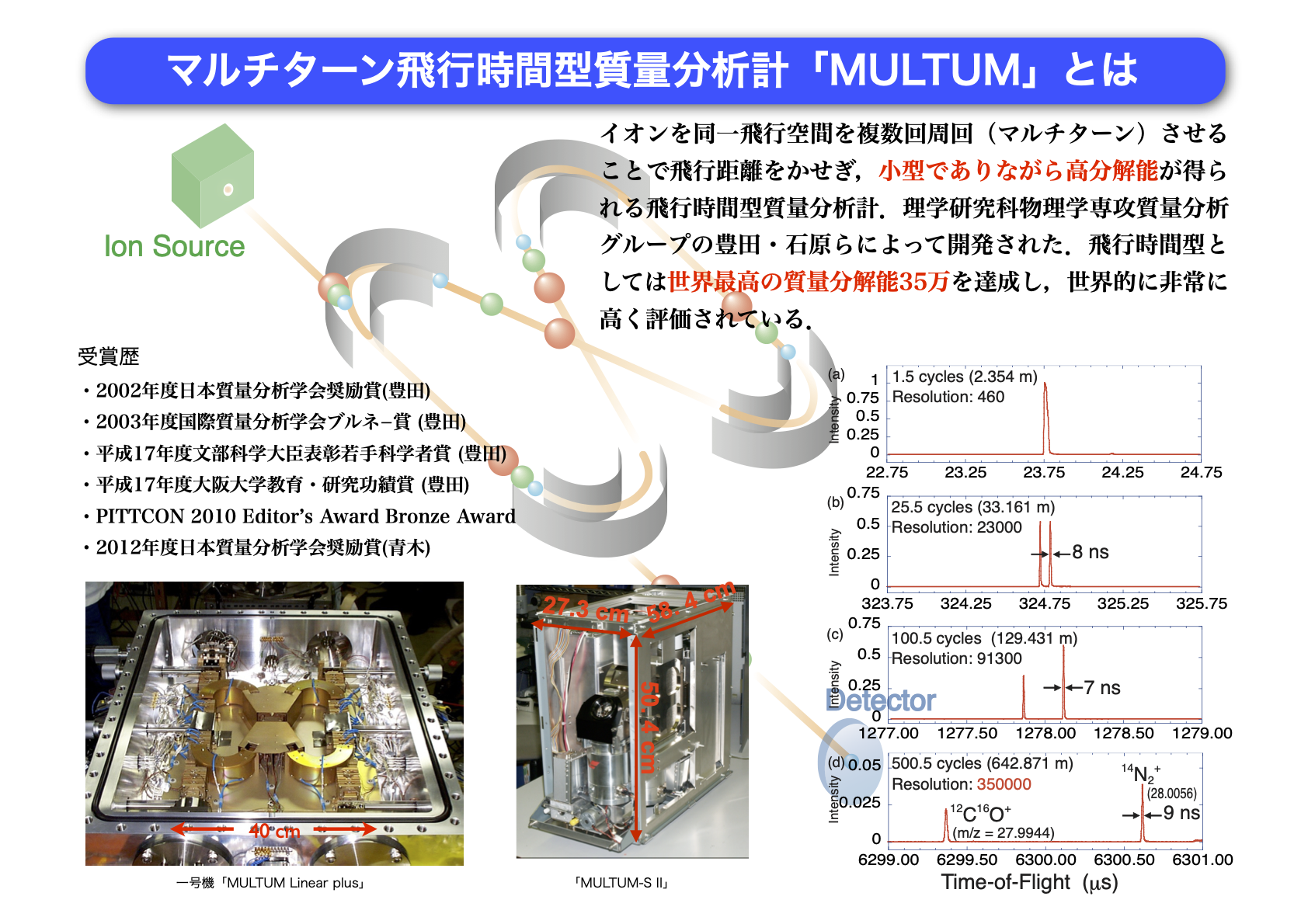

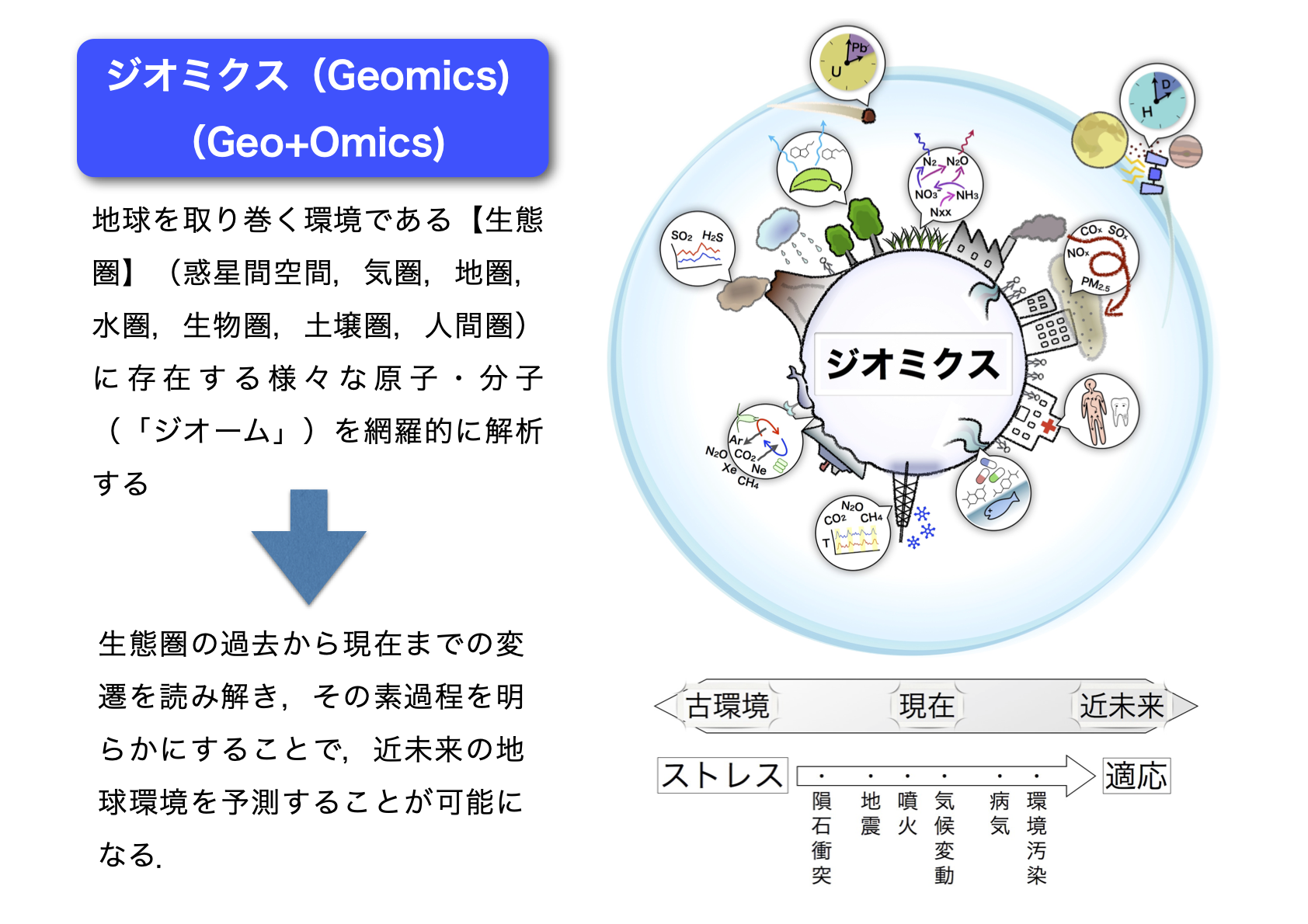

豊⽥らが開発しているマルチターン⾶⾏時間型質量分析計(MULTUM)は、彗星探査機への搭載を⽬指して開発を⾏った装置で、持ち運びが可能なサイズでありながら、⼤型機に匹敵する⾼分解能を達成できる質量分析装置である。この装置の⼩型・⾼性能という特徴を活かし、これまでは困難であった質量分析装置を医療や環境計測などの現場に持ち出し、その場で分析を⾏って結果を出すための研究を⾏っている。例えば、⻭科の診療室で、⻭⾁溝滲出液や唾液などを対象として、その場で⻭周病診断を20〜30分以内で完了できるような技術開発や、PM2.5の原因物質である揮発性有機化合物を現場で24時間連続測定できるような技術開発を⾏ってきている。⼟壌から発⽣するガスの分析では、既に装置を屋外に持ち出した実験を始めており、温室効果ガスでもある⼆酸化炭素や亜酸化窒素などの複数のガス種を⼀週間連続で連続モニタリングすることもできるようになっている。また最近は、⿇薬探知⽝に替わるMULTUMを搭載した⾃⾛式ロボットを開発するプロジェクトも開始した。これら総括して、地球環境に存在する原⼦・分⼦を網羅的に解析する「ジオミクス」という新規分野を提唱している。

研究成果・インパクト

これまで専⾨の分析機関やラボなどで分析を⾏っていたものが、現場で24時間連続で⾏えるようになる。医療であれば⾼度な診断な どをその場で⾏えるようになり、医療の⾰新につながる。将来的には、コンビニなどで唾液や呼気の分析を⾏って健康診断する「コ ンビニ診断」も夢ではない。このように⼈々のQOL(quality of life)の向上につながる。また、⾼いレベルでの環境連続モニタリン グは、気候・環境変動の原因究明・対策のために必須な情報を与える。⼟壌から発⽣するガスのモニタリングは、森林伐採の影響調 査にとどまらず⼟壌の健康状態を知ることができるようになり、適度な肥料の使⽤など⽣産性の向上につながっていく。⿇薬探知⽝ ロボットは、薬物乱⽤の防⽌や、爆発物などのテロ対策にもつながっていくことが期待される。

担当研究者

豊田 岐聡・寺田 健太郎・大塚 洋一・横田 勝一郎・河井 洋輔・福田 航平・深瀬 浩一(放射線科学基盤機構)・古谷 浩志(コアファシリティ機構)・三宅 ゆみ(コアファシリティ機構)・芦田 昌明(基礎工学研究科)・上田 昌宏(生命機能研究科)・坂田 泰史(医学系研究科)・進藤 修一(人文学研究科)・高橋 慶吉(法学研究科)・豊嶋 厚史(放射線科学基盤機構)・松田 史生(情報科学研究科)・三好 恵真子(人間科学研究科)・許 衛東(経済学研究科)・新間 秀一(工学研究科)・野﨑 剛徳(歯学研究科)・坂口 愛沙(全学教育推進機構)・松岡 里実(生命機能研究科)など

※本学ResOUのホームページ「究みのStoryZ」に、インタビュー記事が掲載されています。是非ご覧ください。

深瀬 浩一

https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/story/2017/g004362/

https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/story/2017/g004361/

キーワード

質量分析、ジオミクス、環境計測、同位体宇宙地球化学、医療診断、オンサイト質量分析

応用分野

医療診断、PM2.5などの環境汚染の原因究明、地殻変動予知、⿇薬探知⽝ロボット